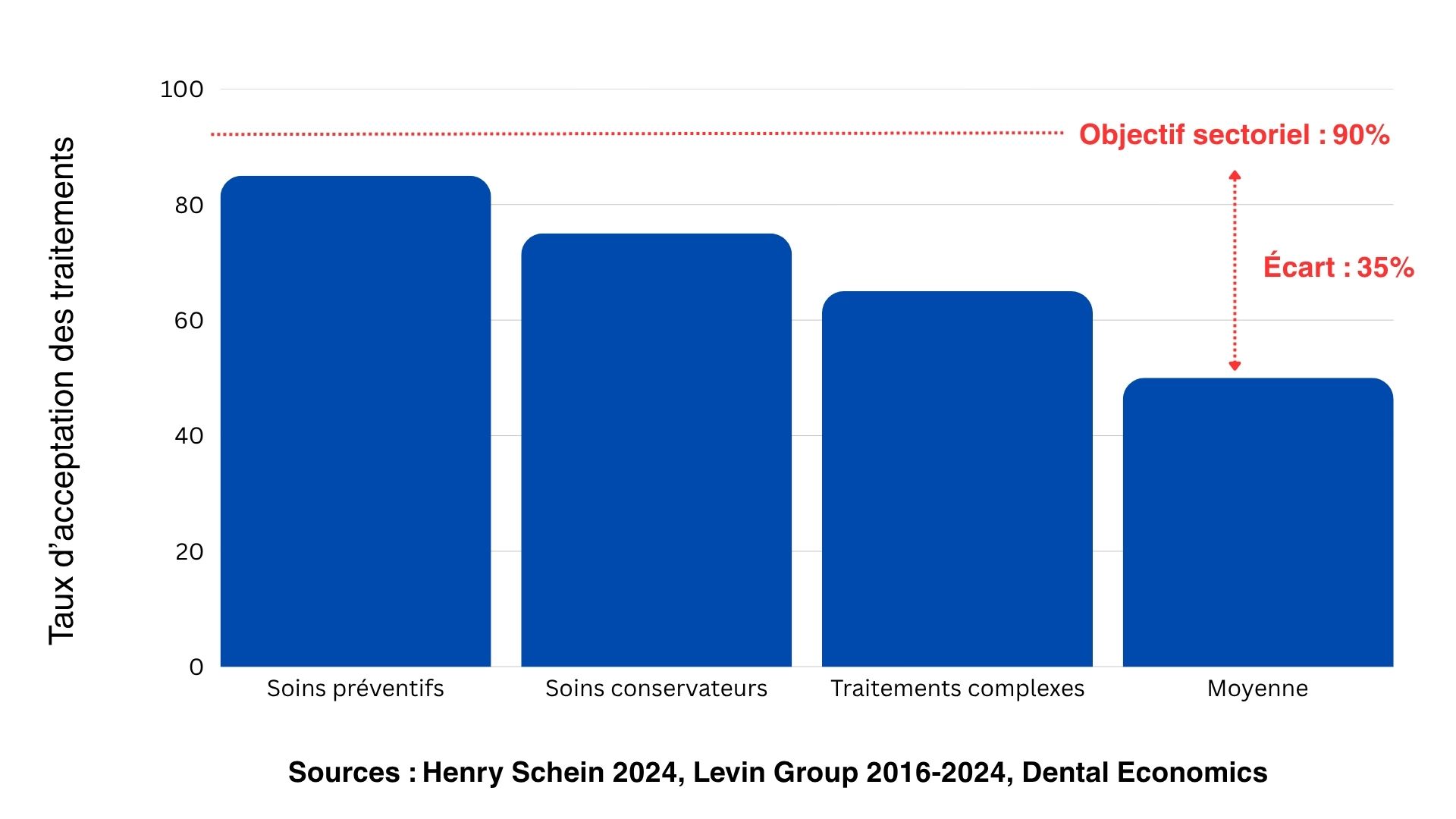

Les données sur l'acceptation des traitements dentaires :

France :

- 45% des Français ont refusé des soins dentaires pour raison de coût (IFOP, 2018)

- 17% renoncent aux soins dentaires, dont 4,3% pour raisons financières (INSEE, 2021)

International :

- Taux d'acceptation : 50-60% (patients établis), 25-35% (nouveaux patients) (Henry Schein, 2024)

- Traitements complexes (>1 500$) : 30-50% d'acceptation (Levin Group, 2015-2024)

- Objectif du secteur : 90% — Réalité moyenne : 50-65%

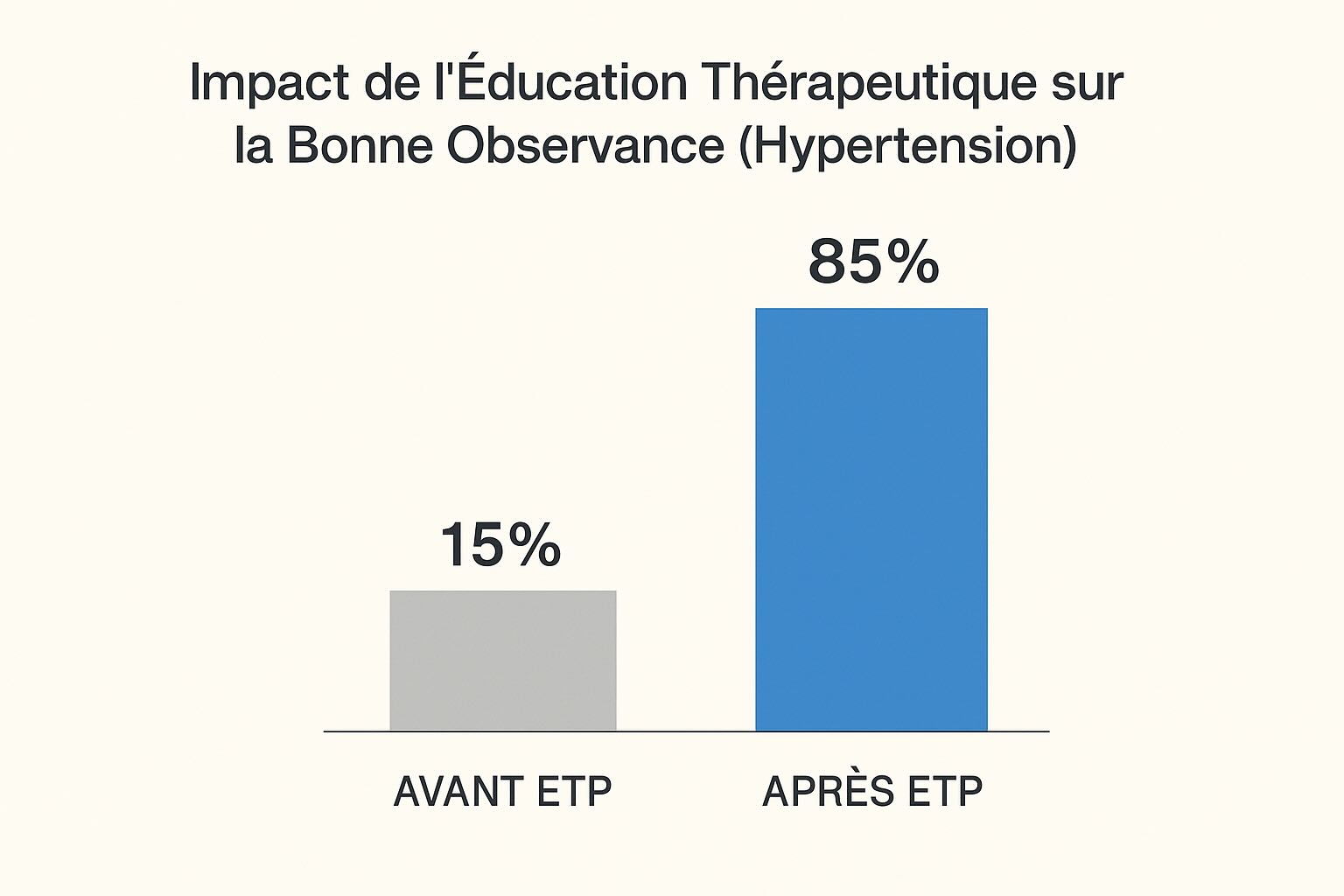

Dans d'autres disciplines médicales, l'éducation thérapeutique du patient (ETP) a démontré son efficacité :

- Polyarthrite : -73% de mauvaise observance en 6 mois (Tunisie, 2024, n=51)

- Hypertension : passage de 15% à 85% d'observance en 2 ans (Côte d'Ivoire, n=1000)

- Diabète : amélioration significative en 1 mois (Tunisie, 2021, n=60)

Ces pathologies partagent avec la parodontie : chronicité, inflammation, asymptomatologie, nécessité d'adhésion à long terme.

Ce dossier examine : l'application de l'ETP à la dentisterie comme levier d'amélioration de l'acceptation des traitements.

CHAPITRE 1 : LE MUR DE LA NON-ADHÉSION : UNE CRISE STRUCTURELLE POUR LE CABINET DENTAIRE

Le symptôme d'un système à bout de souffle

Soixante-cinq pour cent des plans de traitement proposés en cabinet dentaire sont refusés par les patients. Ce chiffre n'est pas une anecdote statistique. C'est le marqueur d'un échec systémique qui place le secteur dentaire face à une réalité incontournable : deux patients sur trois quittent le cabinet sans accepter les soins qui leur sont recommandés.

Cette proportion n'est pas le résultat d'une incompétence clinique. Les chirurgiens-dentistes français disposent d'un niveau de formation technique parmi les plus élevés d'Europe. Elle n'est pas non plus le fruit d'un manque de communication : les praticiens consacrent en moyenne 15 minutes par consultation à expliquer leurs diagnostics et leurs recommandations.

Ce taux de refus de 65% traduit une rupture profonde entre l'offre de soins et la capacité du patient à l'intégrer dans sa réalité personnelle. Il révèle que le modèle actuel d'interaction patient-praticien, construit sur le triptyque diagnostic-prescription-justification, ne parvient plus à générer l'adhésion nécessaire à la mise en œuvre des traitements.

L'accélérateur de la crise économique

La conjoncture économique actuelle ne fait pas qu'aggraver ce phénomène. Elle le rend existentiel pour la viabilité des cabinets dentaires.

L'inflation généralisée, qui touche l'ensemble des postes de dépenses des ménages, contracte mécaniquement le budget discrétionnaire des patients. Face à des arbitrages économiques de plus en plus serrés, les soins dentaires — perçus comme "différables" tant qu'il n'y a pas de douleur aiguë — sont relégués en bas de la hiérarchie des priorités.

Simultanément, les charges d'exploitation des cabinets dentaires connaissent une progression soutenue : coûts des matériaux, charges salariales, investissements technologiques obligatoires pour rester compétitifs. Cette double contrainte — baisse des acceptations de traitement et hausse des coûts fixes — crée une spirale économique dont l'issue est mathématiquement prévisible : la dégradation progressive de la rentabilité, suivie de la fermeture ou du rachat.

Le statu quo n'est plus tenable

Poursuivre sur la trajectoire actuelle équivaut à une décision de non-intervention face à une pathologie évolutive. Les cabinets dentaires ne peuvent plus compter sur une croissance "naturelle" de l'activité pour compenser l'érosion du taux d'acceptation. La démographie vieillissante, souvent invoquée comme levier de croissance future, sera neutralisée par la précarisation économique croissante des retraités et par l'augmentation de l'espérance de vie… sans dents.

Le maintien du modèle actuel conduit à une impasse stratégique où les praticiens devront choisir entre trois options également insatisfaisantes :

- Augmenter le volume de patients consultés en réduisant le temps consacré à chacun, au risque de dégrader la qualité des soins et la satisfaction.

- Augmenter les honoraires pour compenser la baisse d'acceptation, ce qui aggravera mécaniquement le problème de non-adhésion.

- Accepter une baisse structurelle de revenus incompatible avec le maintien d'un exercice libéral viable.

Aucune de ces trois voies n'est acceptable.

La conclusion s'impose avec la force d'un diagnostic médical : le système actuel ne peut plus se perpétuer. Le refus de traitement n'est plus un problème secondaire qu'on peut compenser par un surcroît d'efforts commerciaux. C'est une pathologie structurelle qui nécessite un changement de paradigme thérapeutique.

CHAPITRE 2 : L'IMPASSE DE LA "PÉDAGOGIE DU PRIX" : POURQUOI L'APPROCHE ACTUELLE ÉCHOUE

L'approche traditionnelle : justifier le prix

Face au refus de traitement, la réponse quasi universelle du praticien dentaire consiste à renforcer l'explication du prix. On détaille la technologie utilisée : "Cet implant est en titane de grade 5, biocompatible". On met en avant les matériaux : "Cette céramique pressée garantit une esthétique optimale sur 15 ans". On justifie le temps de travail : "La pose de cette prothèse nécessite trois rendez-vous de 90 minutes".

Cette approche repose sur un postulat implicite : si le patient comprend pourquoi le traitement coûte ce qu'il coûte, il l'acceptera. Si on parvient à démontrer que le prix est "juste" au regard du travail fourni, de l'expertise mobilisée et des matériaux utilisés, la résistance du patient s'effondrera.

Ce postulat est psychologiquement erroné.

L'erreur fondamentale : se battre sur le terrain du coût

En concentrant le discours sur la justification du prix, le praticien commet une triple erreur stratégique.

Première erreur : Il positionne la discussion sur le terrain du "combien ça coûte" plutôt que sur celui du "qu'est-ce que je risque et qu'est-ce que je gagne". Or, la décision du patient ne relève pas d'une analyse coût-bénéfice rationnelle où il compare des options à valeur perçue égale. Elle relève d'une évaluation subjective du risque personnel.

Un patient qui n'a pas intériorisé la gravité de sa pathologie parodontale n'arbitrera jamais entre "payer 3000€" et "perdre ses dents dans cinq ans". Il arbitrera entre "payer 3000€" et "ne rien faire, puisque ça ne fait pas mal". Dans cette équation, aucune justification technique du prix ne peut inverser la décision.

Deuxième erreur : En justifiant le prix, le praticien endosse malgré lui le rôle de "vendeur" face à un "consommateur". Cette asymétrie est destructrice de confiance. Le patient perçoit une tentative de persuasion commerciale là où il attend un conseil médical désintéressé.

La relation thérapeutique, qui repose sur l'autorité médicale et la confiance, se dégrade en transaction commerciale où chacun défend ses intérêts. Le patient devient méfiant : "Cherche-t-il vraiment mon bien, ou cherche-t-il à rentabiliser son cabinet ?". Cette suspicion, même inconsciente, est un poison lent qui corrode l'adhésion.

Troisième erreur : La justification du prix présuppose que le patient a les mêmes critères de valeur que le praticien. Or, pour un patient qui ne comprend pas la différence entre une gingivite réversible et une parodontite destructrice, la "céramique de haute qualité" et le "titane de grade 5" sont des arguments vides. Ce sont des spécifications techniques qui ne font pas écho à son vécu.

Le véritable obstacle : l'absence de compréhension intime de la pathologie

Le refus de traitement ne naît pas d'une incompréhension du prix. Il naît d'une incompréhension de la maladie.

Un patient qui n'a pas saisi que ses gencives qui saignent "un peu" sont le symptôme visible d'une destruction invisible et irréversible de l'os alvéolaire ne peut pas donner un consentement éclairé à un traitement parodontal de 2500€. Pour lui, ce traitement est disproportionné : on lui demande de mobiliser l'équivalent d'un mois de salaire pour traiter un "petit saignement" qui ne le gêne pas au quotidien.

La disproportion perçue entre le symptôme vécu (léger, indolore, intermittent) et le traitement proposé (coûteux, long, contraignant) crée un rejet cognitif. Le patient ne refuse pas le traitement par avarice ou par négligence. Il le refuse parce que, dans son système de représentations, ce traitement est objectivement démesuré face au problème tel qu'il le perçoit.

L'équation insoluble

Tant que le patient n'a pas construit une représentation mentale précise de sa pathologie — sa nature, sa gravité, son évolution, ses conséquences — toute discussion sur le prix est vouée à l'échec. On ne peut pas vendre une solution à quelqu'un qui ne perçoit pas le problème.

C'est cette équation que la "pédagogie du prix" ne pourra jamais résoudre. Multiplier les explications sur la technique, sur les matériaux, sur le temps de travail, c'est répondre à une question que le patient ne se pose pas. La vraie question du patient, souvent inconsciente, est : "Ai-je vraiment besoin de ça ?".

La réponse à cette question ne réside pas dans la technique. Elle réside dans l'éducation.

CHAPITRE 3 : LA DISCIPLINE MÉDICALE IGNORÉE : L'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (ETP)

Une discipline médicale à part entière

L'éducation thérapeutique du patient (ETP) est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un processus continu, intégré aux soins, et centré sur le patient. Elle vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique.

Cette définition mérite d'être décortiquée pour en saisir la portée.

"Processus continu" : l'ETP n'est pas une séance d'information ponctuelle. C'est un accompagnement structuré qui se déploie dans le temps, au rythme d'apprentissage du patient.

"Intégré aux soins" : l'ETP n'est pas un "plus" facultatif, une activité périphérique qu'on propose aux patients les plus motivés. C'est une composante indissociable du soin lui-même, au même titre que le diagnostic ou la prescription.

"Centré sur le patient" : l'ETP part des besoins, des représentations et du contexte de vie du patient. Elle ne consiste pas à délivrer un discours standardisé, mais à construire avec le patient un parcours d'apprentissage personnalisé.

"Acquérir ou maintenir les compétences" : l'ETP vise des résultats observables. Elle ne se contente pas de transmettre des connaissances. Elle vise l'acquisition de compétences d'auto-soins et d'adaptation que le patient pourra mobiliser de façon autonome.

Cette définition nous éloigne radicalement de ce qui se pratique actuellement en dentisterie sous le nom d'éducation ou de prévention. L'ETP n'est pas une série de conseils d'hygiène donnés en fin de consultation. Ce n'est pas une brochure remise mécaniquement. Ce n'est pas un discours moralisateur sur le brossage.

C'est une discipline médicale structurée, avec ses objectifs, ses méthodes, ses outils d'évaluation.

Les quatre piliers de l'ETP

L'ETP repose sur quatre objectifs interdépendants, validés par plus de 40 ans de recherche clinique :

1. Rendre le patient plus autonome

L'autonomie ne signifie pas l'abandon. Elle signifie que le patient devient capable de prendre des décisions éclairées concernant sa santé, d'adapter ses comportements aux situations changeantes, et de mobiliser les ressources appropriées quand il en a besoin.

Dans le cas de la parodontie, cela implique que le patient comprenne quels signes doivent l'alerter, qu'il sache ajuster son hygiène en fonction de l'évolution de ses gencives, qu'il identifie les moments où une consultation s'impose.

2. Améliorer l'adhésion au traitement

L'adhésion — terme préféré à "observance" car il suppose un engagement actif plutôt qu'une obéissance passive — est le comportement par lequel le patient suit les recommandations qui lui ont été formulées : prise de médicaments, suivi des rendez-vous, modification des habitudes de vie.

L'ETP améliore l'adhésion non pas en culpabilisant le patient, mais en lui donnant les clés de compréhension qui transforment une prescription externe en décision personnelle.

3. Améliorer la qualité de vie

Les maladies chroniques ne se résument pas à des paramètres cliniques. Elles s'accompagnent d'une charge psychologique, sociale et existentielle. L'ETP intègre cette dimension : elle aide le patient à maintenir un équilibre de vie acceptable malgré la maladie, à préserver ses activités valorisées, à gérer l'anxiété liée au diagnostic.

4. Gérer efficacement sa condition chronique

Cet objectif synthétise les trois précédents. Il s'agit de permettre au patient de vivre avec sa pathologie de façon à en minimiser l'impact sur sa vie quotidienne et à en prévenir les complications.

La norme dans les maladies chroniques… sauf en dentisterie

L'ETP est aujourd'hui la norme de prise en charge dans toutes les pathologies chroniques majeures : diabète, hypertension, insuffisance cardiaque, asthme, polyarthrite rhumatoïde, insuffisance rénale, BPCO, VIH.

En France, la Haute Autorité de santé (HAS) a publié dès 2007 des recommandations structurées pour la mise en œuvre de l'ETP. Des programmes autorisés existent dans tous les services hospitaliers de maladies chroniques. Des réseaux de soins se sont constitués autour de cette approche. Des financements spécifiques ont été débloqués.

Cette généralisation repose sur un constat scientifique massif : l'ETP améliore tous les indicateurs de santé pertinents dans les maladies chroniques. Réduction des complications, amélioration du contrôle de la maladie, diminution des hospitalisations, amélioration de la qualité de vie, réduction des coûts de santé à long terme.

Mais le secteur dentaire est resté à l'écart de cette évolution.

Un retard qui devient une anomalie

Le secteur dentaire n'a pas intégré l'ETP dans ses pratiques courantes. Les programmes d'ETP dentaire sont quasi inexistants. Les formations des chirurgiens-dentistes n'incluent que rarement des modules structurés sur l'éducation thérapeutique. Les consultations restent centrées sur l'acte technique et la prescription, avec une composante éducative résiduelle, non formalisée, laissée à la discrétion et au talent pédagogique naturel de chaque praticien.

Ce retard pourrait se justifier si les pathologies bucco-dentaires ne partageaient pas les caractéristiques des maladies chroniques où l'ETP a fait ses preuves. Mais comme nous allons le démontrer dans le chapitre suivant, la maladie parodontale — pathologie la plus fréquente en cabinet dentaire après la carie — présente exactement les mêmes caractéristiques que le diabète, l'hypertension ou la polyarthrite rhumatoïde.

L'absence d'ETP structurée en dentisterie n'est donc pas une spécificité légitime. C'est une anomalie médicale.

CHAPITRE 4 : LES PREUVES IRRÉFUTABLES : L'EFFICACITÉ DE L'ETP EN CHIFFRES

L'ETP n'est pas une théorie pédagogique. C'est une intervention médicale dont l'efficacité a été mesurée, quantifiée et validée par des centaines d'études cliniques contrôlées. Nous présentons ici quatre études récentes, menées dans des contextes différents, sur des pathologies différentes, mais convergeant toutes vers la même conclusion : l'ETP transforme radicalement l'observance thérapeutique.

Étude 1 : polyarthrite rhumatoïde — Tunisie, 2024

Source : Éducation thérapeutique patient : Efficacité au cours de la polyarthrite rhumatoïde. PMC11217965.

Pathologie : La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie inflammatoire chronique des articulations, évoluant par poussées, entraînant progressivement des destructions articulaires et un handicap fonctionnel sévère. Comme la parodontite, elle est largement asymptomatique dans ses phases initiales et nécessite un traitement au long cours pour prévenir les complications.

Le problème d'observance : À l'inclusion dans l'étude, 33,3% des patients présentaient une mauvaise observance de leur traitement médicamenteux. Cette non-observance compromet directement l'efficacité du traitement et accélère la progression de la maladie.

L'intervention ETP : 51 patients ont participé à un programme structuré d'éducation thérapeutique de groupe, comprenant des séances sur la compréhension de la maladie, la gestion des traitements, et l'adaptation du mode de vie.

Les résultats à court terme (3 mois) :

- Le pourcentage de patients présentant une mauvaise observance est passé de 33,3% à 13,7%.

- Cette amélioration est statistiquement significative (p = 0,013).

Les résultats à moyen terme (6 mois) :

- Le pourcentage de patients présentant une mauvaise observance a continué de diminuer pour atteindre 9%.

- Cette amélioration est hautement significative (p = 0,000).

Conclusion : L'ETP a réduit la mauvaise observance de plus de 70% en six mois. Autrement dit, sur 100 patients non-observants, 73 sont devenus observants après l'intervention éducative.

Cette amélioration s'est accompagnée d'une amélioration significative de la qualité de vie (mesurée par le HAQ, p = 0,031), de la fatigue (mesurée par la MAF, p = 0,000) et de l'état psychologique (mesurée par le HAD).

Étude 2 : hypertension artérielle — Côte d'Ivoire

Pathologie : L'hypertension artérielle (HTA) est une maladie chronique silencieuse : le patient ne ressent aucun symptôme tant qu'il n'y a pas de complication (AVC, infarctus, insuffisance rénale). L'observance du traitement antihypertenseur est donc particulièrement difficile à obtenir : pourquoi prendre un médicament tous les jours quand on se sent en parfaite santé ?

Le problème d'observance : Dans cette étude prospective menée sur 1000 patients hypertendus suivis au service de cardiologie de l'Hôpital de la Police Nationale de Côte d'Ivoire, seulement 15% des patients présentaient une bonne observance initiale. 85% des patients présentaient une observance faible ou nulle, malgré une couverture médicale et un faible nombre de prises médicamenteuses (50% en monothérapie).

L'intervention ETP : Tous les patients ont bénéficié d'un programme d'éducation thérapeutique individuel et collectif sur une période de deux ans. L'évaluation de l'observance a été effectuée avec le test de Girerd, validé internationalement.

Les résultats à un an :

- Le taux de bonne observance est passé de 15% à 85%.

- L'amélioration est spectaculaire : + 467%.

Conclusion : Dans une population où 85% des patients ne prenaient pas correctement leur traitement, l'ETP a inversé complètement la situation. Après intervention, 85% des patients étaient devenus observants.

Cette étude est particulièrement significative car elle démontre que l'ETP fonctionne même dans un contexte où tous les facteurs classiquement invoqués pour expliquer la mauvaise observance étaient contrôlés : les patients avaient une couverture sociale, un traitement en une seule prise, un suivi médical régulier. L'obstacle n'était pas financier, logistique ou technique. Il était éducatif.

Étude 3 : diabète de type 2 — Tunisie, 2021

Source : Observance médicamenteuse chez le diabétique : facteurs déterminants et intérêt de l'éducation thérapeutique du patient. Annales d'Endocrinologie, 2021.

Pathologie : Le diabète de type 2 est une maladie chronique caractérisée par un taux de sucre élevé dans le sang. Non contrôlé, il entraîne des complications graves : cécité, insuffisance rénale, amputations, maladies cardiovasculaires. Comme la parodontite, il est largement asymptomatique dans ses phases initiales, ce qui rend l'observance du traitement difficile.

Le problème d'observance : Cette étude prospective a inclus 60 diabétiques de type 2. À l'inclusion, selon le score de Girerd, 28% des patients étaient bons observants et 35% étaient mauvais observants. Les facteurs associés à la mauvaise observance incluaient le manque de connaissances sur le diabète, l'absence d'acceptation de la maladie, et l'ignorance de l'objectif glycémique.

L'intervention ETP : Les patients ont participé à neuf séances collectives d'éducation thérapeutique sur des généralités concernant le diabète et son traitement. L'évolution de l'observance a été évaluée à un mois.

Les résultats à un mois :

- Une amélioration significative du niveau d'observance médicamenteuse a été constatée (p = 0,02).

- Cette amélioration s'est accompagnée d'une amélioration significative des connaissances sur le diabète (p ≤ 0,001) et du respect du régime diabétique (p = 0,004).

Conclusion : L'ETP a amélioré significativement l'observance en un temps très court. Cette étude confirme que le déficit de connaissances est le facteur limitant central dans l'adhésion au traitement des maladies chroniques asymptomatiques.

Étude 4 : méta-analyse — diabète en Afrique du Nord

Source : Prévalence de la mauvaise observance thérapeutique chez les diabétiques de type 2 en Afrique du Nord. Revue systématique et méta-analyse. PMC8972177, 2022.

Méthodologie : Cette méta-analyse a synthétisé 16 études portant sur la mesure de la prévalence de l'observance thérapeutique chez les diabétiques de type 2 dans les pays d'Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc, Égypte). L'analyse a été menée avec un modèle à effet aléatoire pour tenir compte de l'hétérogénéité entre les études.

Résultat principal :

- La prévalence combinée de la non-observance était de 38% (IC95% : [30%–47%]).

- L'hétérogénéité entre les études était significative (I² = 96%, p < 0,01), reflétant la diversité des contextes et des populations.

Facteurs associés à la non-observance :

L'analyse multifactorielle a identifié 11 facteurs associés à la mauvaise observance. Parmi ces facteurs, l'absence d'éducation thérapeutique figurait en tête de liste, aux côtés du coût des médicaments, du manque de couverture sociale, et du faible niveau d'instruction.

Conclusion : Cette méta-analyse établit un consensus scientifique : dans les populations diabétiques d'Afrique du Nord, près de 4 patients sur 10 ne prennent pas correctement leur traitement, et l'absence d'ETP est l'un des facteurs explicatifs majeurs.

À l'inverse, cela signifie que la mise en place de programmes d'ETP structurés pourrait améliorer l'observance d'une proportion significative de ces 38% de patients non-observants.

Synthèse : un consensus scientifique

Ces quatre études, conduites sur trois continents, sur trois pathologies chroniques différentes, avec des méthodologies différentes, convergent vers une conclusion univoque :

L'éducation thérapeutique du patient améliore massivement l'observance thérapeutique dans les maladies chroniques.

Les taux d'amélioration observés ne sont pas marginaux. Ils ne relèvent pas d'effets statistiques subtils détectables uniquement par des échantillons de grande taille. Ce sont des transformations radicales :

- Polyarthrite rhumatoïde : – 73% de mauvaise observance

- Hypertension : + 467% de bonne observance

- Diabète : amélioration significative en un mois (p = 0,02)

- Méta-analyse : l'absence d'ETP est l'un des facteurs majeurs de la non-observance touchant 38% des diabétiques

Ces résultats ne peuvent plus être ignorés. Ils établissent que l'ETP n'est pas une option pédagogique sympathique. C'est un levier thérapeutique de première importance, dont l'absence constitue une perte de chance pour les patients.

CHAPITRE 5 : LE PARALLÈLE PARODONTAL : POURQUOI LA DENTISTERIE EST LE CANDIDAT IDÉAL POUR L'ETP

Les résultats présentés au chapitre précédent soulèvent une question logique : ces données, obtenues sur le diabète, l'hypertension ou la polyarthrite rhumatoïde, sont-elles transposables à la dentisterie ? Peut-on raisonnablement s'attendre à des effets similaires si on déploie des programmes d'ETP structurés pour les pathologies bucco-dentaires ?

La réponse est oui. Et cette réponse repose sur une démonstration en cinq points qui établit que la maladie parodontale partage exactement les mêmes caractéristiques que les autres maladies chroniques où l'ETP a prouvé son efficacité.

.jpg)

Point 1 : une pathologie chronique et évolutive

La polyarthrite rhumatoïde évolue par poussées inflammatoires qui détruisent progressivement le cartilage et l'os des articulations. Sans traitement, elle conduit à des déformations invalidantes.

Le diabète de type 2 se caractérise par une hyperglycémie chronique qui, sur plusieurs années, endommage les vaisseaux sanguins, les nerfs et les organes.

L'hypertension artérielle exerce une pression excessive sur les parois des artères, provoquant à terme des lésions cardiovasculaires, rénales et cérébrales.

La maladie parodontale suit exactement le même schéma : une inflammation chronique des gencives (gingivite) évolue, en l'absence de traitement approprié, vers une destruction progressive du ligament parodontal et de l'os alvéolaire (parodontite), conduisant à la mobilité puis à la perte dentaire.

Dans tous ces cas, la pathologie n'est pas un événement aigu qu'on traite une fois pour toutes. C'est un processus chronique qui nécessite une gestion continue, un suivi régulier, et une adhésion à vie à des mesures thérapeutiques et préventives.

Point 2 : une pathologie inflammatoire avec des impacts systémiques

La polyarthrite rhumatoïde n'affecte pas seulement les articulations. C'est une maladie systémique qui augmente le risque cardiovasculaire, provoque une fatigue chronique, et peut atteindre d'autres organes.

Le diabète ne se limite pas à un problème de glycémie. Il s'accompagne d'un état inflammatoire chronique de bas grade qui accélère le vieillissement vasculaire et favorise les complications.

L'hypertension ne reste pas cantonnée aux artères. Elle surcharge le cœur, endommage les reins, favorise les AVC.

La maladie parodontale présente exactement les mêmes caractéristiques systémiques. Les recherches des 20 dernières années ont établi des liens solides entre parodontite et maladies cardiovasculaires (doublement du risque d'infarctus), diabète (relation bidirectionnelle : la parodontite aggrave le diabète, et inversement), maladies neurodégénératives (présence de bactéries parodontales dans le cerveau de patients atteints d'Alzheimer), complications de grossesse (risque multiplié par 7 d'accouchement prématuré), et maladies respiratoires.

L'inflammation chronique générée par les bactéries parodontales ne reste pas localisée dans la bouche. Elle se diffuse dans la circulation sanguine et contribue à un état inflammatoire systémique qui affecte l'organisme entier.

Point 3 : une pathologie largement asymptomatique

C'est peut-être le point le plus crucial.

Le diabétique ne ressent rien quand sa glycémie est élevée. Il n'a pas mal. Il ne se sent pas malade. C'est ce qui rend l'observance si difficile : pourquoi prendre un médicament tous les jours quand on ne ressent aucun symptôme ?

L'hypertendu ne sent pas sa tension artérielle. Un patient peut avoir une pression à 18/10 et se sentir en pleine forme. C'est seulement quand survient l'accident vasculaire qu'il réalise qu'il était malade depuis des années.

Le patient atteint de polyarthrite rhumatoïde connaît des phases douloureuses, mais aussi de longues périodes de rémission où la maladie semble "endormie", créant une fausse impression de guérison.

La parodontite suit exactement la même logique. Un patient peut perdre 50% de son support osseux sans ressentir la moindre douleur. Les gencives qui saignent "un peu" lors du brossage sont perçues comme un désagrément mineur, pas comme le symptôme d'une maladie grave en progression. Les poches parodontales se creusent silencieusement. L'os se résorbe sans bruit. Ce n'est que lorsque les dents commencent à bouger que le patient réalise qu'il a un problème — mais à ce stade, les dégâts sont souvent irréversibles.

Cette asymptomatologie crée une dissonance cognitive majeure : le patient doit accepter de suivre un traitement coûteux, long et contraignant pour une pathologie qu'il ne ressent pas. C'est exactement le même défi que dans le diabète ou l'hypertension.

Point 4 : une adhésion à vie nécessaire

Le diabétique doit surveiller sa glycémie, adapter son alimentation, prendre ses médicaments, consulter régulièrement son endocrinologue — et ce, pour le reste de sa vie.

L'hypertendu doit prendre son traitement quotidiennement, surveiller sa tension, maintenir un mode de vie sain, sans interruption possible.

Le patient atteint de polyarthrite rhumatoïde doit respecter un traitement immunosuppresseur au long cours, adapter ses activités physiques, gérer les poussées.

Le patient atteint de parodontite se trouve dans la même situation. Une fois le traitement actif terminé (surfaçage, éventuellement chirurgie), la maladie n'est pas "guérie". Elle est stabilisée. Le patient entre dans une phase de maintenance qui durera toute sa vie : hygiène bucco-dentaire rigoureuse quotidienne (brossage, brossettes interdentaires, fil dentaire), consultations de contrôle régulières (tous les 3 à 6 mois), détartrages professionnels répétés.

Si le patient relâche son attention, la maladie reprend son évolution destructrice. La parodontite, comme le diabète ou l'hypertension, est une pathologie qu'on contrôle, mais qu'on ne guérit pas.

Cette nécessité d'adhésion à vie rend l'éducation thérapeutique indispensable. On ne peut pas demander à un patient de maintenir des comportements contraignants pendant des décennies s'il n'a pas compris pourquoi ces comportements sont nécessaires et ce qui se passera s'il les abandonne.

Point 5 : un défi d'adhésion identique

Dans toutes ces pathologies chroniques, le défi central est le même : comment obtenir qu'un patient qui ne se sent pas malade maintienne sur des années un traitement et des modifications de comportement qui lui demandent des efforts constants ?

Ce défi ne se résout pas par l'information seule. Dire au patient qu'il doit prendre son médicament, qu'il doit se brosser les dents, qu'il doit venir aux rendez-vous de maintenance, c'est nécessaire mais insuffisant. L'information ne suffit pas à générer l'adhésion.

Ce qui génère l'adhésion, c'est l'appropriation par le patient de sa pathologie. C'est le moment où il passe de "le dentiste me dit que j'ai un problème de gencives" à "j'ai compris que mes gencives sont malades, je sais ce qui se passe dans mon os, je sais ce que je risque, et je décide de me soigner".

C'est exactement ce que fait l'ETP : elle transforme une prescription externe en décision personnelle.

Conclusion : une transposabilité évidente

La maladie parodontale partage toutes les caractéristiques des pathologies chroniques où l'ETP a démontré son efficacité :

- Chronique et évolutive ✓

- Inflammatoire avec impacts systémiques ✓

- Largement asymptomatique ✓

- Nécessite une adhésion à vie ✓

- Même défi d'observance ✓

Il n'existe aucune raison scientifique pour laquelle l'ETP fonctionnerait dans le diabète, l'hypertension et la polyarthrite rhumatoïde, mais ne fonctionnerait pas dans la parodontite.

Les mécanismes d'action sont identiques : amélioration de la compréhension de la maladie, renforcement du sentiment de compétence personnelle, réduction de l'anxiété, appropriation du traitement, maintien de la motivation à long terme.

L'absence de programmes d'ETP structurés en parodontie n'est donc pas justifiable par une quelconque spécificité de cette pathologie. C'est une anomalie historique qu'il est urgent de corriger.

CHAPITRE 6 : CONCLUSION — DE LA PREUVE À LA PRATIQUE : L'URGENCE D'INTÉGRER L'ETP

Le constat est sans appel

Ce dossier a établi trois vérités documentées :

Première vérité : Le système actuel de prise en charge des pathologies bucco-dentaires est en échec. Avec un taux de refus de traitement de 65%, le modèle qui repose sur le triptyque diagnostic-prescription-justification du prix ne fonctionne plus. La crise économique, loin d'être un facteur externe temporaire, agit comme un révélateur et un accélérateur d'une crise structurelle profonde. Le statu quo n'est plus tenable.

Deuxième vérité : L'approche dominante, que nous avons appelée "pédagogie du prix", est une impasse psychologique. En concentrant le discours sur la justification du coût, elle place le praticien en position de vendeur et positionne la discussion sur le terrain du "combien" plutôt que du "pourquoi". Cette approche échoue parce qu'elle présuppose que le patient a déjà intériorisé la gravité de sa pathologie. Or, c'est précisément cette intériorisation qui fait défaut.

Troisième vérité : Une solution médicale validée existe : l'éducation thérapeutique du patient. Les preuves de son efficacité sont irréfutables. Dans la polyarthrite rhumatoïde, elle réduit la mauvaise observance de plus de 70%. Dans l'hypertension, elle multiplie par 5 le taux de bonne observance. Dans le diabète, elle améliore significativement l'adhésion en quelques semaines. Ces résultats ne sont pas marginaux. Ce sont des transformations radicales qui changent le pronostic de millions de patients.

.jpg)

La transposition à la parodontie est logique

La démonstration du Chapitre 5 établit que la maladie parodontale partage toutes les caractéristiques des pathologies chroniques où l'ETP a fait ses preuves : chronicité, inflammation systémique, asymptomatologie, nécessité d'adhésion à vie.

Il n'existe aucune raison scientifique pour que l'ETP fonctionne dans le diabète ou l'hypertension mais échoue en parodontie. Les mécanismes psychologiques et comportementaux sont identiques. L'obstacle à l'adhésion est le même : un patient qui ne ressent pas de symptômes peine à maintenir un traitement contraignant sur le long terme.

La parodontie est même un terrain particulièrement favorable à l'ETP pour deux raisons :

Première raison : La parodontite est la pathologie la plus fréquente en cabinet dentaire après la carie. Elle touche 50% de la population adulte à des degrés divers. C'est donc sur cette pathologie que le taux de refus de 65% exerce son impact économique le plus lourd. Améliorer l'adhésion des patients parodontaux, c'est résoudre le problème de refus pour la majorité des cas cliniques du cabinet.

Deuxième raison : La parodontite est aussi la pathologie la plus rentable du cabinet dentaire quand elle est traitée intégralement : surfaçages, maintenances régulières, traitements de soutien, éventuellement chirurgie ou implants en cas de perte dentaire. Un patient parodontal qui adhère représente un chiffre d'affaires récurrent sur plusieurs décennies. L'investissement dans l'ETP est donc rentable à moyen terme.

L'intégration de l'ETP n'est plus une option

Face à ces constats, trois postures sont possibles :

Posture 1 : le déni.** Continuer comme avant, en espérant que "ça finira par s'arranger", que les patients "comprendront" ou que la conjoncture économique "s'améliorera". Cette posture est une décision de non-intervention face à une pathologie évolutive. Elle conduit mathématiquement à la dégradation progressive de la viabilité économique des cabinets.

Posture 2 : les ajustements à la marge.** Améliorer la "communication", investir dans des brochures plus attractives, proposer des facilités de paiement, réduire les honoraires. Ces mesures sont utiles mais ne s'attaquent pas à la racine du problème. Elles présupposent que le patient a déjà accepté intellectuellement la nécessité du traitement, et qu'il ne reste qu'à lever les obstacles pratiques. Or, dans 65% des cas, c'est précisément cette acceptation qui fait défaut.

Posture 3 : le changement de paradigme.** Intégrer l'ETP comme composante centrale de la prise en charge des pathologies chroniques bucco-dentaires, au premier rang desquelles la parodontie. Cette posture implique une transformation profonde des pratiques : formation des praticiens aux méthodes d'éducation thérapeutique, restructuration du temps de consultation pour intégrer des séances éducatives, mise en place d'outils pédagogiques adaptés, évaluation régulière de l'acquisition de compétences par le patient.

Seule la troisième posture répond à la hauteur du problème.

Une nécessité stratégique et éthique

L'intégration de l'ETP en dentisterie n'est pas une "innovation" qu'on pourrait choisir d'adopter ou non selon ses affinités pédagogiques. C'est une nécessité qui s'impose sous deux angles :

Angle stratégique : Dans la nouvelle réalité économique, les cabinets dentaires qui parviendront à maintenir et développer leur activité seront ceux qui auront résolu le problème du refus de traitement. Or, les données présentées dans ce dossier établissent que ce problème ne se résout pas par plus de technique, plus de technologie ou plus de communication commerciale. Il se résout par l'éducation thérapeutique. Les cabinets qui intégreront l'ETP bénéficieront d'un avantage compétitif décisif : des patients qui comprennent leur pathologie, qui adhèrent au traitement, qui reviennent pour la maintenance, et qui recommandent leur praticien.

Angle éthique : Un praticien qui dispose d'une méthode validée pour améliorer l'adhésion de ses patients et qui choisit de ne pas l'utiliser place ses patients en situation de perte de chance. Les données sont claires : l'absence d'ETP maintient 38% des diabétiques en situation de non-observance (méta-analyse Afrique du Nord). Transposé à la parodontie, cela signifie que des milliers de patients perdent leurs dents non pas parce que leur pathologie est incurable, mais parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation nécessaire pour la gérer.

La voie est tracée

L'ETP n'est plus un concept théorique qu'il faudrait tester. C'est une méthode éprouvée, structurée, enseignée dans toutes les facultés de médecine, déployée dans tous les services de maladies chroniques. Les outils existent. Les formations existent. Les recommandations de la Haute Autorité de santé existent.

Il ne reste qu'à les transposer au domaine dentaire.

Cette transposition nécessitera des efforts : temps de formation, réorganisation des consultations, investissement dans des outils pédagogiques. Mais ces efforts sont infiniment moins coûteux que le maintien du statu quo, qui condamne les cabinets à subir une érosion progressive de leur activité.

Ouverture

Des solutions existent déjà pour accompagner cette transition. Des programmes d'ETP spécifiques à la parodontie commencent à être développés. Des praticiens pionniers expérimentent des protocoles structurés et en mesurent les résultats.

Ces initiatives doivent être généralisées. Elles représentent l'avenir de la pratique dentaire : une pratique où le praticien ne se contente plus de soigner des dents, mais éduque des patients ; où le succès ne se mesure plus seulement en nombre d'actes réalisés, mais en taux d'adhésion obtenu ; où le cabinet dentaire devient un lieu d'apprentissage et d'autonomisation, pas seulement un lieu de réparation technique.

Cette transformation est inévitable. La seule question est : combien de temps faudra-t-il pour qu'elle devienne la norme ?

L'éducation thérapeutique du patient n'est plus une option. C'est la voie à suivre.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES

- Éducation thérapeutique patient : Efficacité au cours de la polyarthrite rhumatoïde. PMC, 2024. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11217965/

- Intérêt de l'éducation thérapeutique dans l'observance du traitement antihypertenseur. Archives des Maladies du Cœur et des Vaisseaux, 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003392817300562

- Observance médicamenteuse chez le diabétique : facteurs déterminants et intérêt de l'éducation thérapeutique du patient. Annales d'Endocrinologie, 2021. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003426621004340

- Prévalence de la mauvaise observance thérapeutique chez les diabétiques de type 2 en Afrique du Nord. Revue systématique et méta-analyse. PMC, 2022. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8972177/

- Organisation mondiale de la santé (OMS). Éducation thérapeutique du patient : programmes de formation continue pour professionnels de soins dans le domaine de la prévention des maladies chroniques. Copenhague, Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, 1998.

- Haute Autorité de santé (HAS). Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation. Recommandations, juin 2007.

Pour les Patients :

La prévention dentaire qu'on aurait dû avoir à l'école

+100 min de contenu Premium 100% gratuit pour les patients :

👉 Accéder maintenantInformations éducatives. Ne se substitue pas à une consultation médicale. Parlez-en à votre dentiste.

Pour les Praticiens :

La Prévention "prête à prescrire"

✓ Des vidéos éducatives pour des patients préparés et sensibilisés

✓ Attestation "Cabinet Partenaire" avec QR code pour votre salle d'attente

✓ Rentabilité et réputation augmentées immédiatement sans effort

👉 Testez le "Parcours Prêt à Prescrire"

👉 Testez le "Parcours Prêt à Prescrire"

.png)